| ホーム | 古墳 | 城郭 | 旧跡ほか |

| 磯浜古墳群 いそはまこふんぐん (茨城県大洗町磯浜町・前方後円墳2基、前方後方墳1基、 円墳1基、墳形不明2基・国指定) 作成したのは茨城県ではなく、大洗町というから驚きだ。もちろん、磯浜古墳群についてのパンフもある。 磯浜古墳群は駐車場に近いところから順に見学したが、道を間違えたり、久しぶりに海(太平洋)を見たり充実した古墳巡りができた。日下ヶ塚古墳にあった案内板では、築造は姫塚古墳→五本松古墳→五本松下古墳→坊主山古墳→日下ヶ塚古墳→車塚古墳である。 事前の調べで駐車場は狭くて3台しか駐められないと思っていたら、意外に広くて3台分が古墳の見学者用であった。なお、上掲の磯浜古墳群の配置図は姫塚古墳の案内板から撮った(スケールは50m)。現況と本来の墳形がわかる、これも優れものであった。では、訪問した順に紹介しよう。 <参考HP> 茨城県教育委員会>磯浜古墳群 大洗町>【いばらき古墳旅まっぷ】の配布 大洗町>【いばらき古墳旅まっぷvol.2】の配布 姫塚古墳 ひめづかこふん(前方後方墳) |

(いずれも2025.1撮影) |

| 墳丘には椿の木があって数輪、もう咲きそう。祠らしきもあったが、これは崩れていた。 はじめは小さな円墳と思ったが、案内板によれば全長が29.4m、高さ4.4mの前方後方墳。後方部は縦長で、前方部は車塚古墳に向かってハの字に開いているのが往時の姿だ。 3世紀後半の築造で、磯浜古墳群ではいちばん古い。後方部の周溝から、小型丸底鉢が出土している。 車塚古墳 くるまづかこふん(円墳) |

|

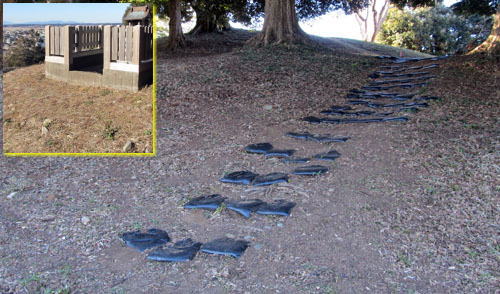

| フェンスがあっても、鳥居まえの扉は手で開けられる。案内板には径88m、高さ13mの3段築成の大型円墳だという。(栃木県壬生町にも同名の車塚古墳があって、同程度の大きさである。)そして、平坦面には小振りな敷石、その外側には朝顔型円筒埴輪などが林立していたという。 簡易な階段を上がってみれば、祠のある墳頂からの景色は良い。祠のまえにあった石が敷石なのかはわからない。なお、この階段、下りは滑りやすいのでご注意を。 五本松古墳・五本松下古墳 ごほんまつこふん・ごほんまつしたこふん(墳形不明) |

|

| いずれも墳丘が削られて、墳形も不明だ。古墳跡の、それらしき位置の、それらしき更地の写真を2枚掲載しておこう。右が東側の更地、左が西側の更地で、ご近所さんに訪ねたら、「盛上がりはないけど古墳」との回答だった。 <追記> 後日、大洗町のパンフ「磯浜古墳群とは?」掲載の空中写真を、グーグルマップのレイヤと見比べたら、五本松下古墳の跡地は五本松古墳の跡地より東に数十mほどの幼稚園の敷地に該当した。なので、上掲の写真は五本松古墳の跡地になる。 日下ヶ塚古墳 ひさげづかこふん(前方後円墳) |

|

| 五本松古墳からピンクのテープに誘われ、反時計回りに日下ヶ塚古墳を目指して坂道を下りてしまった。上り返し口は須賀神社ではなく磯鼻稲荷神社で、道を間違えて遠回りしたみたいだ。日下ヶ塚古墳には案内板のほか、パンフがスタンドに用意してあった。このパンフ、件のPDFの実物であった。 案内板によれば、全長103.5mの前方後円墳で、後円部墳頂の粘土槨からは人骨、鏡2面(内行花文鏡と変形四獣鏡)のほか石製模造品など、4千点を超える大量の副葬品が発見されている。4世紀後半の築造で別名、常陸(ひたち)鏡塚。後円部はそうでもないが、前方部が大きく削られて狭い小道のようであった。 そして、前方部の先には、大量の盛土をしたような磯浜海防陣屋跡があった。江戸後期に海防陣屋を造るために、不運にも日下ヶ塚古墳は削られてしまった。 写真は左が前方部、右が後円部で、小さな写真は後円部墳頂の日下ヶ塚と刻まれた石碑。 坊主山古墳 ぼちやのやまこふん(前方後円墳) |

|

| 「ぼうずやま」ではなく「ぼちやのやま」。この坊主山古墳が個人所有なのは事前にわかっていた。現地でも「坊主山古墳は私有地です」の、目立つプレートが塀に。古墳群巡りのはじめに訪れたが、あいにく不在だった…、残念! 日下ヶ塚古墳の見学を終えて再訪したら、男性の方に挨拶でき許可をいただけた。良かった! 足許にスイセンが咲き始めている、白い鳥居を潜って石段を上れば後円部墳頂だ(左上の小さな写真に鳥居が写っている)。かなり削られた後円部には、小さな祠があった。大きな写真は前方部の墳丘を下りて帰る際に撮った、前方部から後円部にかけてで(左奥が後円部)、森のなかの全長60mを超える墳丘を撮るのは難しい。 そして、前方部から北東に延びている、細い盛上がり(土手)はなんだろうか。(小さな写真の右。下掲<参考HP>にある、ニュースレター11号では見つかった土器は古墳時代ではなく、近現代のものだと…。周溝を掘り残したブリッジ、あるいは城でいう土橋と思ったけど、違うみたいだ。) 写真を撮る際に気づいたが、高い木々に守られた、木洩れ日が似合っている古墳であった。築造は4世紀で、令和2年に範囲確認調査。 <参考HP> 大洗町>坊主山古墳の範囲確認調査 |