| ホーム | 古墳 | 城郭 | 旧跡ほか |

||

| 稲荷塚古墳・かんかん塚古墳・ 八乙女古墳石棺 山梨県曽根丘陵公園にある、甲斐銚子塚古墳・丸山塚古墳を除いた3基を紹介します。  鍋弦塚(なべづるづか)は小さな円墳のようでも、14世紀前半の蔵骨器(骨蔵器)が発見されて塚(右の写真)である。 鍋弦塚(なべづるづか)は小さな円墳のようでも、14世紀前半の蔵骨器(骨蔵器)が発見されて塚(右の写真)である。グーグルマップに大丸山古墳があるが、見学日には残念ながら確認できなかった(国の指定なのに、公園パンフの地図には載っていない)。下掲<参考HP>には「一部が個人所有地なので、出入りはご遠慮ください」とあり、見学できなくても仕方無いかな。 <参考HP> 甲府市>大丸山古墳(おおまるやまこふん) 稲荷塚古墳 いなりづかこふん (甲府市下向山町 曽根丘陵公園・円墳) |

||

(いずれも2025.10撮影) |

||

| 稲荷塚古墳ははじめ、案内板後方の盛上がりだとは思っていた。念のため上ってみたら、さらに高まりがあるので(右の写真の奥)、こちらが古墳ではないかと考え直した。この辺りは傾斜地で、墳形がよくわからない。 規模は径20m、高さ3.5mで、6世紀後半の築造。埋め戻された全長8.2mの横穴式石室からは、銀象嵌大刀が出土した。考古博物館でみたが、刀身があまりに錆び付いていたからか、写真には撮っていなかったので紹介できない。残念。 <参考HP> 山梨県>遺跡トピックスNo.0126稲荷塚古墳 山梨県>遺跡トピックスNo.0454稲荷塚古墳―やまなしに仏教がやってきた― かんかん塚古墳 かんかんづかこふん (甲府市下曽根町 曽根丘陵公園・円墳) |

||

|

||

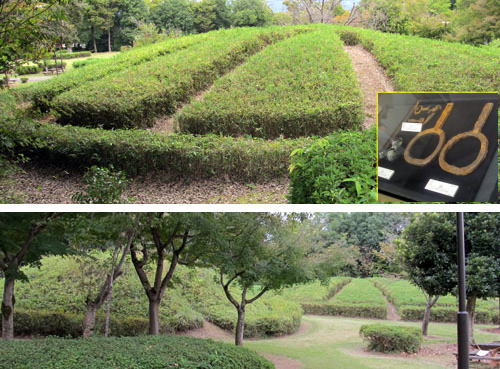

| 案内板では、さかづき塚とともに紹介され、しかも2基が並んでいるので同定しづらい。グーグルマップのレイヤ(航空写真)で確認したところ、小道がたくさん付けられほうが、かんかん塚古墳で別名、茶塚である。お茶畑に見えなくはないが、どうでしょうか。上の下段の写真は左手前がさかづき塚、右奥がかんかん塚。 径26mの円墳で、全長7mの竪穴式石室をもち、馬具(小さな写真で考古博物館にて撮影)や甲冑などが出土した。築造は5世紀後半。 さかづき塚は中世の塚で、鉄鏃(てつぞく、やじり)などが見つかっている。笛吹市には漢字表記の盃塚古墳、北杜市に至っては酒呑場遺跡まであって、山梨の人って、酒好きなのだろうか。 <参考HP> 山梨県>山梨の文化財ガイド(データベース)考古資料>かんかん塚(茶塚)古墳出土 馬具 六点 八乙女古墳石棺 やおとめこふんせっかん (甲府市下曽根町 曽根丘陵公園・石棺) |

||

|

||

| 駐車場まで行きかけたが、考古博物館の裏にあるのに気付いた。案内板によれば、これらの石棺は中央道境川PA(笛吹市)の建設工事に伴い、昭和62年にこの地に移築された。 4基あったが、破損の激しい4号棺を除いた3基が保存されている。てまえが1号棺、奥が3号棺、右の小型が2号棺で、ちなみに1号棺の長さは186センチである。ちかくには、縄文時代の竪穴住居が復元してあった。 なお、八乙女古墳は径13mの円墳。5世紀中ごろの築造で、別名は馬乗山(うまのりやま)1号墳だ。 以下、余談。加牟那塚古墳も訪れたいけど、山梨の古墳見学はココで終わりに。明るいうちに帰りたいので、農産物直売所で信玄餅と新鮮なブドウを求め、急ぎ甲府南ICへ。ただ、相模湖〜八王子JCTの渋滞が、日をとっぷり暮れさせたのであった。 <追記> 岩清水遺跡 甲斐銚子塚古墳から考古博物館にかけては、見るべきものが多いエリア。岩清水遺跡も撮影しておいたので、追記します。  ずいぶん低い円墳だと思っていたら、周溝墓であった。案内板によれば、岩清水遺跡は弥生時代後期の円形周溝墓1基、住居跡13軒、古墳時代中期の円形周溝墓2基で構成される。周溝墓が出現するのは弥生時代までと思っていただけに古墳時代、しかも中期の周溝墓とは少しばかり驚いた。 ずいぶん低い円墳だと思っていたら、周溝墓であった。案内板によれば、岩清水遺跡は弥生時代後期の円形周溝墓1基、住居跡13軒、古墳時代中期の円形周溝墓2基で構成される。周溝墓が出現するのは弥生時代までと思っていただけに古墳時代、しかも中期の周溝墓とは少しばかり驚いた。写真は上が丸山塚古墳から撮った弥生時代、下が古墳時代の周溝墓2基である。 |