| ホーム | 古墳 | 城郭 | 旧跡ほか |

| 山王塚古墳 さんのうづかこふん (川越市大塚1-21-12・上円下方墳・国指定) |

(2018.5撮影、出土品は2025.2) |

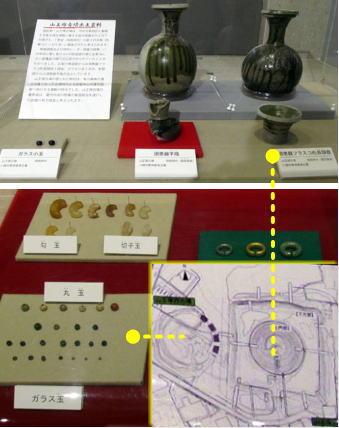

| 西武新宿線の南大塚駅から歩いて20分ほど。車であれば、ちかくのマツモトキヨシやニトリの駐車場を利用したらよいでしょう。 山王塚古墳は木々が生い茂っていて墳丘は分かりづらいが、一周すればなんとか上円下方墳だと感じられる。 案内板では、18基ある南大塚古墳群のなかで最大で、方形部の一部の幅は63m、円形部の径は47m。先日、訪れた同じ上円下方墳である武蔵府中熊野神社古墳よりは大きい。そして、お金をかけて復元した古墳よりは、こちらのほうが時を経た風情がある。ただ、バッテリーが捨ててあったのは残念だ。 上段の写真で鳥居の奧、墳頂にはサルと縁のある山王社があって、左手の石碑には見ざる・言わざる・聞かざるの3匹のサルが彫られているので、庚申塔だろう。下段の写真は裏からの上円部である。 なお、3月25日付け朝日新聞は「国内最大の上円下方墳 石室建材お取り寄せ」として、以下の内容を述べていた…2月にかけての調査で、石室の側壁は角閃石安山岩で榛名山にちかい利根川上流から、柱石は緑泥片岩で秩父から運ばれたのではないか。 <参考HP> 川越市>国指定史跡・山王塚古墳 カワゴエール>山王塚古墳 <追記>  後日、川越市立博物館を見学したら出土品が展示してあり、山王塚西古墳のものもあった。周溝の外縁が接していたお隣さんで、この径40mほどの円墳は大正時代、開墾のため削平されたという。 後日、川越市立博物館を見学したら出土品が展示してあり、山王塚西古墳のものもあった。周溝の外縁が接していたお隣さんで、この径40mほどの円墳は大正時代、開墾のため削平されたという。出土品に添えられた説明パネルによれば、地中レーダー探査、発掘調査によって、山王塚古墳の横穴式石室は全長9mの3室構造とわかった。前庭部は長さ6m。羨道部からガラス小玉2点、フラスコ形長頸壺3個、前庭部から須恵器平瓶が出土した。 上円部径37m、下方部一辺69mで、周溝を含めれば一辺90mは日本最大の上円下方墳であるという。築造は7世紀の第3四半期で、もう飛鳥時代である。令和5年、国指定。 写真は上が山王塚古墳(説明パネルから撮った図の右)、下が山王塚西古墳(図の左)の出土品である。 |