| ホーム | 古墳 | 城郭 | 旧跡ほか |

| 姥塚古墳 うばづかこふん (笛吹市御坂町下井之上 南照院・円墳・県指定) |

(いずれも2025.10撮影) |

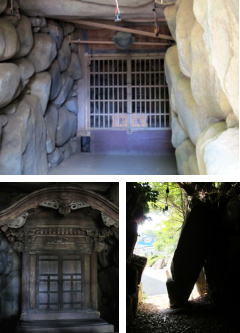

| 南照院の南には中央道が走っている。駐車場には車は無く、境内にも人影はみえない…、静かだ。 姥塚古墳の場所は本堂ちかくにあるので、すぐにわかる。ただ、稲荷大明神の扁額を掲げる、白い鳥居には少しばかりの違和感があった。横穴式石室は鳥居の右隣で、姥塚という標題の案内板も用意されていた。  塚の周囲157m(径40m)、高さ10mで、東日本随一とする横穴式石室は間口3m、奥行き15m、高さ2.5mと続ける。 塚の周囲157m(径40m)、高さ10mで、東日本随一とする横穴式石室は間口3m、奥行き15m、高さ2.5mと続ける。では、東日本随一の石室を拝見しよう。開口部は狭くて、内部は暗い。木格子の奥は玄室で、賽銭箱があった。 格子の間から覗き込めば、小さなお堂のようなものがあって、奥壁は見えない(巨石らしいのだが残念)。案内板には、藤原時代に造られた聖観音像が祀られている、とあった。石室は自然石で組まれ、6世紀後半の築造である。 開口部を振り返れば、天井石と思われる巨石が立て掛けてあるのに気付いた。開口部が狭いのは、この天井石のせいであった。いつ巨石が落ちたんだろう? らーく!(落石時、注意を喚起する叫び声。登山用語) 3枚組の写真は上段が羨道から望んだ玄室てまえの格子、下段左は玄室奥のお堂、右が羨道からみた開口部。なお、姥塚の名づけは、案内板では山姥が塚を一晩で造ったからとか、聖徳太子の愛馬を葬った塚を御馬塚(おんばづか)と呼んだから、だそうだ。 |